华裔诺贝尔物理学奖获得者

崔琦Daniel C. Tsui

1937年生于中国河南省,1967年在美国芝加哥大学获物理学博士学位。此后到贝尔实验室工作。1982年至今任美国普林斯顿大学教授。

1998年10月13日,美籍华人崔琦和美国人罗伯特·劳克林、德国人霍斯特·斯托尔默因为在量子物理学研究做出的重大贡献而获得诺贝尔物理学奖。

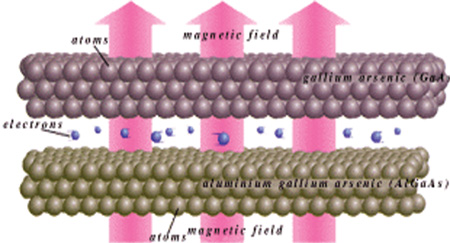

崔琦和斯托尔默在1982年对在强磁场和超低温实验条件下的电子进行了研究。他们将两种半导体晶片砷化镓和氯化镓压在一起,这样大量电子就在这两种晶片交接处聚集。他们将这种晶片结合体放置在仅比绝对零度高十分之一摄氏度(约摄氏零下273度)的超低温环境中,然后加以相当于地球磁场强度一百万倍的超强磁场。他们发现,在这种条件下大量相互作用的电子可以形成一种新的量子流体。这种量子流体具有一些特异性质,比如阻力消失、出现几分之一电子电荷的奇特现象,称为分数量子的霍尔效应等。一年之后,斯坦福大学劳克林教授对他们的实验结果做出了解释。这些研究将可应用于研制功能更强大的电脑和更先进的通信设备。

华裔诺贝尔物理学奖获得者

李政道Tsung—Dao Lee

李政道(1926~)美籍华裔物理学家。1926年11月25日生于上海,1946年赴美国芝加哥大学深造,1950年获博士学位。1950年以来在美国多所大学任教,1963年起任哥伦比亚大学教授。美国科学院院士。

李政道1956年和杨振宁合作,解决了当时的θ-τ之谜──就是后来称为的K介子有两种不同的衰变方式:一种衰变成偶宇称态,一种衰变成奇宇称态。如果弱衰变过程中宇称守恒,那么它们必定是两种宇称状态不同的K介子。但是从质量和寿命来看,它们又应该是同一种介子。他们通过分析,认识到很可能在弱相互作用中宇称不守恒,并提出了几种检验弱相互作用中宇称是不是守恒的实验途径。次年,这一理论预见得到吴健雄小组的实验证实。因此,李政道和杨振宁获得了1957年诺贝尔物理学奖。

李政道的研究领域很宽,在量子场论、基本粒子理论、核物理、统计力学、流体力学、天体物理方面的工作也颇有建树。

从70年代起,李政道教授为中国的教育和科学发展做出了重大的贡献。他倡导建立北京正负电子对撞机﹑倡议并建立了中美联合招考物理研究生计划。1985年,他又倡导成立了中国博士后流动站和中国博士后科学基金会。

华裔诺贝尔物理学奖获得者

丁肇中Samuel C.C .Ting

1936年1月27日生于美国密歇根洲安阿伯,1962年美国密歇根大学获物理学博士学位。1964年起在美国哥伦比亚大学工作,1967年起任麻省理工学院物理学系教授,美国科学院院士。他的研究方向是高能实验粒子物理学,包括量子电动力学,电弱统一理论,量子色动力学的研究。

1965年起,丁肇中领导的实验组在联邦德国汉堡电子同步加速器(束流能量为7.5×100ev)上进行了关于量子电动力学和矢量介子(ρ、ω、Ø)的一系列出色的实验工作,推进了对矢量介子的认识。

1974年,丁肇中实验组在美国布鲁克海文国家实验室的质子加速器上发现了一个质量约为质子质量3倍的长寿命中性粒子,丁肇中把这个新粒子命名为J粒子。与此同时,美国人B·里希特也发现了这种粒子取名为?粒子。后来人们就把这种粒子叫J/?粒子。为此丁肇中和里希特共同获得1976年诺贝尔物理学奖。

丁肇中教授现在仍然工作在科学最前沿,领导一个包括中国在内的十几个国家和地区参与的“国际太空反物质探索计划”。旨在进行太空反物质追踪研究,探索宇宙生成奥秘。

华裔诺贝尔物理学奖获得者

杨振宁 Zhen Ning Yang

1922年9月22日生于安徽省合肥县(今合肥市)。1945年进入芝加哥大学做研究生,1948年获博士学位。1949—1955年在普林斯顿高级研究院工作。1955—1966年任该院教授。1966年任纽约州立大学石溪分校的爱因斯坦物理学讲座教授,并任该校理论物理研究所所长。

在粒子物理学方面,他杰出的贡献之一是1954年与R﹒L﹒密尔斯共同提出杨-密尔斯场理论,为现代规范场理论打下了基础。杨振宁在粒子物理学方面的另一项杰出贡献是:在1956年和李政道合作,提出在弱相互作用中宇称不守恒理论,次年,这一理论预见得到吴健雄小组的实验证实,因此,杨振宁和李政道获得了1957年诺贝尔物理学奖。一项科学成果,在发表的第二年就获得诺贝尔奖,这是第一次。

除粒子物理学方面,杨振宁先生在量子场论﹑统计力学﹑凝聚态物理等领域也取得一系列重要学术成果。

杨振宁于1971年夏访问中国,是美籍知名学者访问新中国的第一人。他回国以后,对促进中美建交﹑加深两国人民的友谊﹑扩大中美科学技术、教育交流做了大量工作。目前定居清华大学执教。

华裔诺贝尔物理学奖获得者

朱棣文 Steven Chu

原籍江苏省太仓县,出生于美国密苏州圣路易市。1970年朱取得了数学和物理两个学士学位,六年后他在加州大学伯克利分校取得了物理学博士学位,后留校从事研究工作。1983年他加入贝尔实验室,担任量子电子学研究部主任。1987年开始,他在斯坦福大学任教。成为该校首位华人教授。90至93年他还担任了该校物理系第一位华人主任。

朱棣文是第一个可以控制和移动一颗原子的人。这一成就使他在1987年获得美国物理学会激光光谱领域的布洛依达奖。1993年他获得费塞尔国王国际科学奖;1997年12月10日他获得了诺贝尔物理学奖,是第五位获得诺贝尔奖的华人。他研究出用激光把原子冷却至超低温,发展出激光冷却和俘获原子的技术。这些技术不但可以用来制造先进的医学仪器,还可以用来设计更精确的原子钟,以改善太空航行和定位的问题。朱棣文的技术被美国其他科学家采用,在实验室成功观察到玻色-爱因斯坦凝聚现象,这一成果也于2001年获得诺贝尔物理学奖。